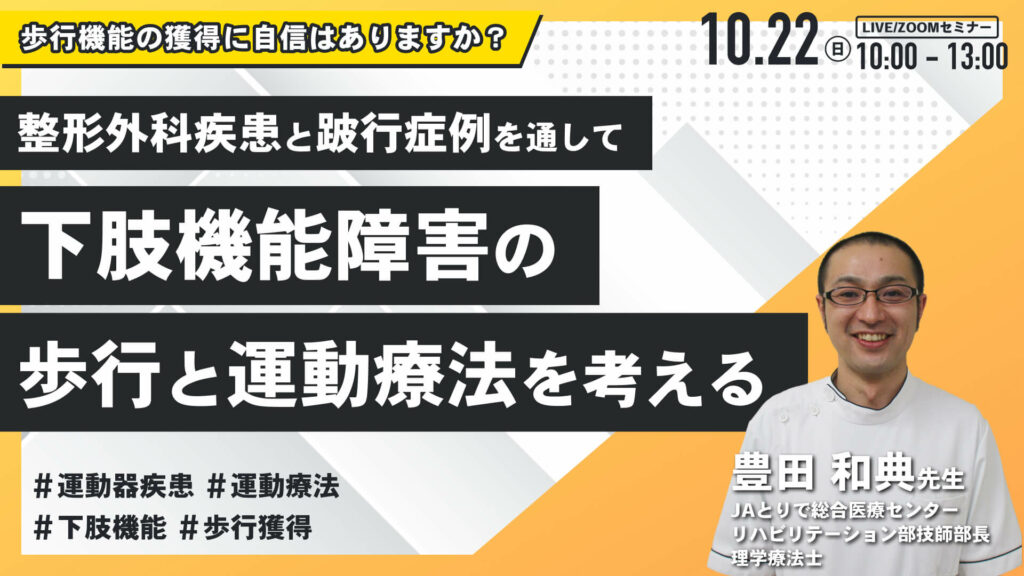

10月 22日, 2023年 @ 10:00 – 13:00

※参加者はログインしてください。

概要

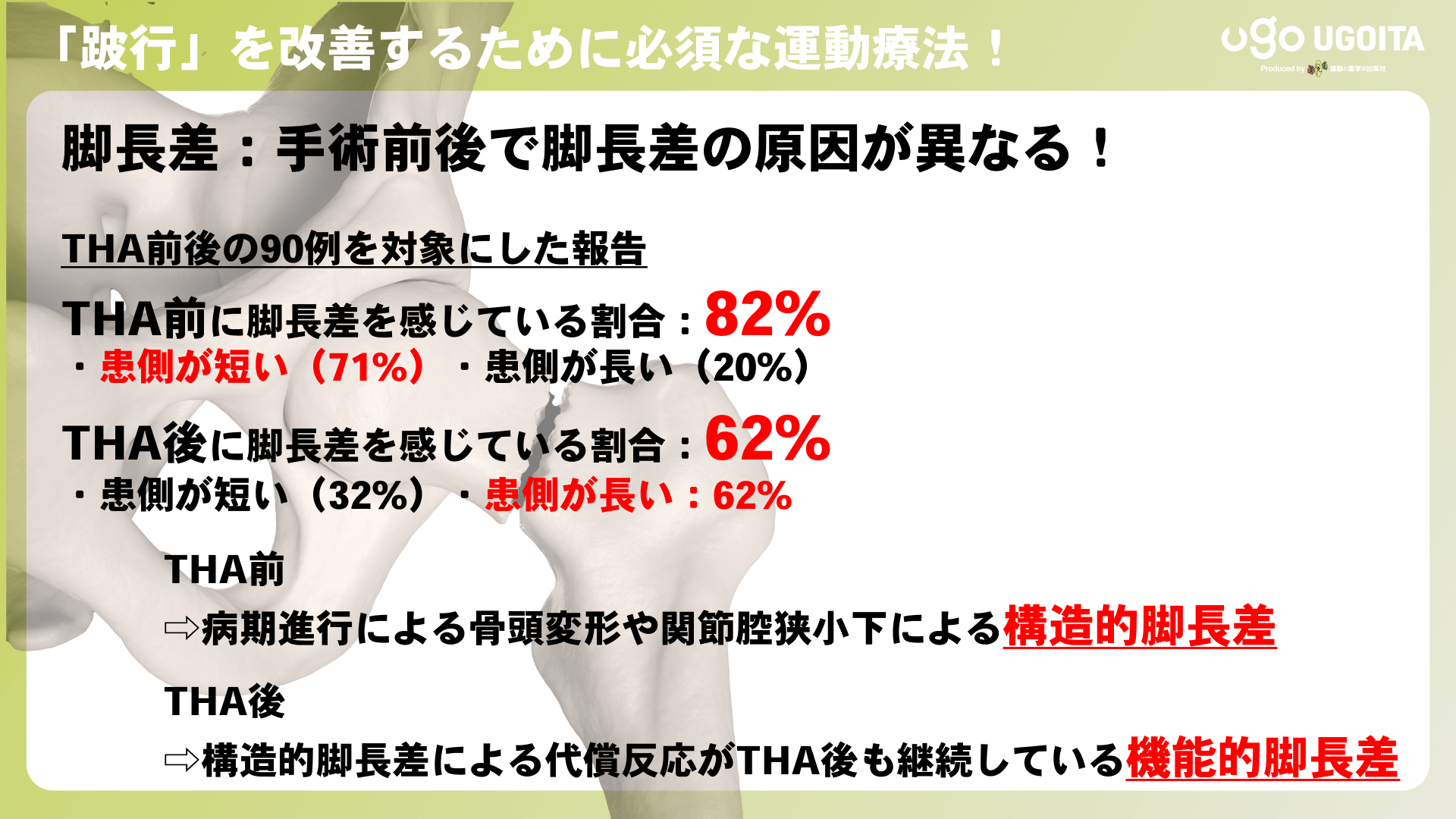

変形性疾患や外傷後に跛行を生じる例は多く、その原因は身体構造上の問題、疼痛の問題、神経の問題、筋の問題、血行の問題など様々である。

跛行は歩行エネルギーの非効率化や二次性疼痛発生、隣接関節等への負担増加などを引き起こすため、歩行能力向上のためには跛行の改善が必要である。

本研修では整形外科疾患の症例(主に術後の症例になります)を通して、跛行の特徴や観察すべきポイント、問題点の抽出とそれを改善するための運動療法を学んでいきたいと思います。

【セミナー内容】

1.跛行を引き起こす原因とその影響について

2.各整形外科疾患で生じることが多い跛行と観察すべきポイントについて

3.跛行を引き起こす原因とそれに対する運動療法について

【到達目標】

1.各整形外科疾患で生じる跛行の特徴を理解すること 2.跛行を引き起こす原因とそれに対する運動療法を理解すること

<資料の一部を公開>

| 講師 | 豊田和典先生 |

| 日時・配信期間 | 2023年10月日22日(日)10:00-13:00 |

| 開催形式 | LIVEセミナー |

| 会場 | オンライン(ZOOM配信) |

| 定員 | 定員なし |

| 料金 | 一般:5,000円 ブロンズ会員:2,500円 シルバー会員:2,500円 ゴールド会員:無料(申込必要) |

| 申し込み〆切 | 2023月10月22日(日) ※セミナー開始時間まで |

| キャンセル〆切 | 2023年10月18日(水) ※キャンセル〆切後は受講費の返金はできません |

| 配布資料 | あり |

| 復習動画 | ゴールド会員のみ視聴可能(申込不要) 復習動画視聴ページはこちら |

講師

豊田和典 先生

JAとりで総合医療センターリハビリテーション部 リハビリテーション技師部長/理学療法士

2000年茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科卒業、理学療法士免許取得。

茨城県厚生連土浦協同病院、JAとりで総合医療センターに勤務し、2017 年からJAとりで総合医療センターリハビリテーション部リハビリテーション技師部長。

2010年専門理学療法士(運動器系・基礎系)取得、2022年認定理学療法士(運動器系)取得。

日本工学院専門学校非常勤講師(2007~2012年)、医療専門学校水戸メディカルカレッジ非常勤講師(2012年~)、茨城県立医療大学臨床教育講師(2008年~)

チケット購入はこちら

■アカウントをすでにお持ちの方へ

アカウントをすでにお持ちの方やUGOITA PLUS会員の方はお申し込みの前にログインしてください。

■アカウントをまだお持ちでない方はこちら

アカウントをまだお持ちでない方は下のボタンからお申し込みください。

PLUS会員の決済に失敗している場合は会員価格が適用されません。支払い方法はよくある質問をご参照ください。

当日のご案内・諸注意

- 視聴方法、資料閲覧方法は、前日までに「申し込み済みの方はこちらから参加できます」に掲載します。

- 資料はパスワード付きPDFです。ビデオ・写真の撮影や音声の録音はご遠慮ください。

- 「ビデオをON」でお願い致します。(複数人の受講防止のためです)

- セミナー中は参加確認のため、本名(苗字のみやローマ字も可)の表示をお願いいたします。

- 終了時間が多少前後する場合がございます。あらかじめご了承願います。

- 参加者の通信環境や機器等による原因で視聴できなかった場合につきましては責任を負いかねます。

【はじめてZoomをご利用される方へ】

・下記の動画でZOOMの使用方法を確認してください。

「使用方法の説明動画」

・下記の動画の方法でカメラとマイクのテストを事前に行ってください。

「テストミーティング」